Emmett Rensin

埃米特.雷森

埃米特.雷森

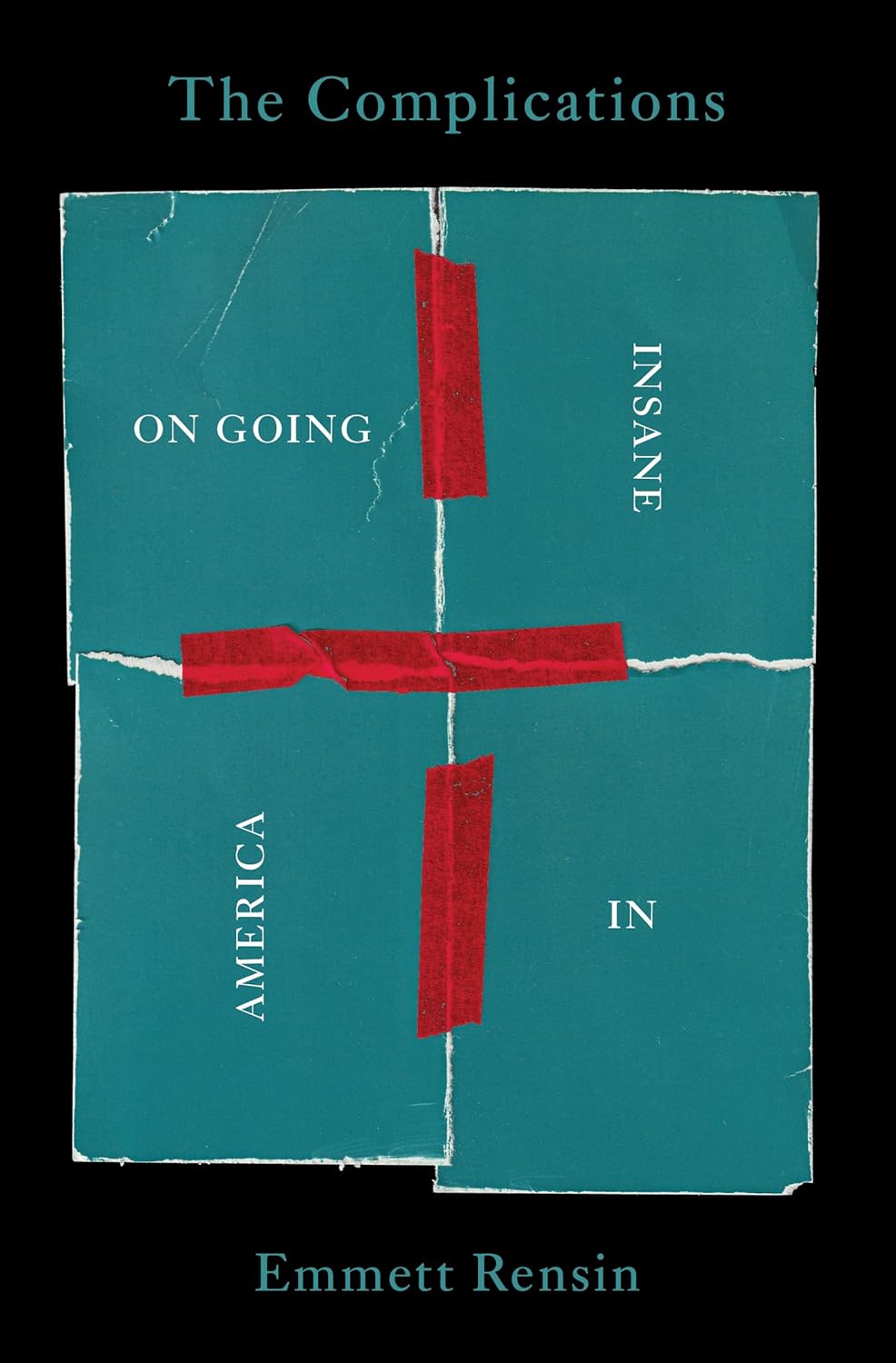

埃米特.雷森(Emmett Rensin)曾任美國知名新聞評論網站Vox 編輯、教師和記者,曾為《Los Angeles Review of Books》、《The Atlantic》、《New Republic》、《Los Angeles Times》、《Foreign Policy》等報章雜誌撰稿。他在愛荷華大學獲得藝術碩士學位,目前正在攻讀英國文學博士學位。

作品

#精神疾病 #紀實散文 #文化評論 #美國社會評論 #藝術 #醫學史

「一本引人入勝的回憶錄處女作。雷森對精神病學的歷史進行了概述,對診斷和治療的變幻莫測進行了審視,並鮮明地描繪了自己的親身經歷,為我們提供了對瘋狂意義的獨特見解。」— Kirkus

雷森曾為美國著名媒體撰寫文章,也曾在頂尖大學教授寫作與文學,但同時他也患有嚴重的精神疾病,在狂躁症與憂鬱症之間反反覆覆,他病發的時候曾經偷走一個朋友的信用卡,最後只刷了一筆七美元的停車費,事後他完全無從得知當下是什麼原因促使他做這件事。他曾深夜闖入樓下鄰居家,堅信那是自己的住處完全不肯離開。他曾脫光衣服,往牆上砸東西,一邊大哭大叫著要自殺,直到他的女朋友打電話報警。他曾因為雙極型情感思覺失調失去過工作、朋友,也曾長期住院治療,並且在各式精神疾病藥物中反覆輪換。這些是我們無法想像的生活日常,而他卻覺得他算是幸運的同時,也在道德與罪惡感之中掙扎。

但《併發症》也不只是一本純粹的回憶錄,他同時審視了診斷精神疾病不明確的「科學根據」、關於瘋狂藝術家與藝術的本質,以及精神疾病從精神病院到學術研究的歷史,更是深入討論現代社會對於精神疾病的見解。除了常見的「去汙名化」、「理解精神疾病」等常見的論調,雷森認為現代生活中談論的是一種「高雅文化」式的心理疾病。這種討論雖然肯定了如焦慮的存在,也鼓勵定期的心理治療,但卻堅持「精神疾病患者」既不危險也不奇怪。但實際上現代社會卻完全沒有應對嚴重精神病患者的方法,像是那些在路上對自己喃喃自語的人、那些來回被醫院與監獄接管的人、還有那些我們在自己的學校、辦公室、生活中都無法接納的人,這些人包含了他自己。

雷森邀請所有人從各種角度查看他的生活,從一年之內看了四位不同的精神科醫生與病情發作的本質,到自行決定停止服藥的慘痛經歷,到他在一個患有精神分裂症的縱慾殺手身上得到意外的共鳴。這本書忠實地呈現了他以一種混亂又極不穩的方式嘗試過自己的生活、他間間斷斷的清醒時刻,以及他與災難與死亡擦身而過的經歷。融合了回憶錄、文化評論和歷史,《併發症》引人入勝但又令人心碎,他詳實記載了作者雙極型情感思覺失調的日常生活,並且對於美國的心理健康文化提出了尖銳卻又具啟示性的批評,提升了有關精神疾病的討論,也讓我們重新審視我們所認為的「發瘋」真正意思。

精彩節錄

「…從這一點來看,閱讀埃米特的經歷與作為朋友與他交談的經歷並無二致:人們從來不會覺得自己是在被審視,只會覺得自己是在目睹一個具有深厚判斷力的人,在梳理這個混亂的世界,梳理這個世界的奇異裂痕、糾葛和與不存在的糾纏。」- 取自前言,由兩次入圍普立茲特稿寫作獎作者Elizabeth Bruenig 撰寫

「精神病患者之所以不知道自己瘋了,並不是因為沒有徵兆。而是因為很少有人會想:哦,我出現了精神病的前驅症狀。他們會想,我最近感覺怪怪的,但我也不知道為什麼。…你變得不一样了,但你的感觉是:世界變得不一样了。」

「如果你看不到自己正在發瘋,那是因為疾病已經變成你的眼睛。你看不到它;你透過它看著這個世界。就是這樣。」

「人們願意敞開心扉與人傾訴,願意尋求幫助,而世界也願意幫助他們。書架上擺滿了這樣的談話,有內省的回憶錄與令人同情的描述、有長期追蹤的新聞報導、有自鳴得意的糾正與注視,也有精心排練的關心。我走進地鐵月臺,看到奧運游泳選手Michael Phelps要求我去接受治療。我打開報紙,看到Selena Gomez終於向全世界公開了她的躁鬱症。診斷率達到了歷史新高。從未有過如此多的人坦承服用精神藥物的生活,尤其是在中上層階級。有人告訴我,所有這一切都是去汙名化的重要鬥爭的一部分。我們現在非常坦誠。…我的主要目的並不是要成為一個有行為能力的人,而是要保持足夠的健康,這樣我才能保持自由和就業,這樣我才能負擔得起數千美元的藥費,這樣我才能保持就業和自由。很多話都與此無關。完全無關。」