內容介紹

#內耗 #鬆弛感 #討好型 #依賴型 #完美主義 #教養 #多重迷走神經理論 #女性

幾年前,我讀到一篇關於教養的評論,開門見山地指出,家長和老師不應將「乖」視為讚美,也不宜頻繁使用評價性的詞彙。例如,當孩子按照大人的期待主動打掃時,我們常脫口而出:「真懂事!」乍看是鼓勵,但如果每次都用「很棒」來稱讚孩子,一旦某次忘了說,他可能會主動追問:「我很棒吧?」久而久之,孩子會習慣尋求外界的認可。這種模式潛移默化地影響他們,無論是與朋友相處、求學工作還是建立家庭,他們可能不再追求內心真正的渴望,而是優先選擇能贏得讚賞或肯定的路。為了不讓別人失望,他們忙於滿足他人的期待,卻忽略了自己的感受,甚至在行動前總是小心翼翼地揣摩別人怎麼看,過著不真實、不自由的生活。

閱讀這本書的書稿時,我腦中不斷浮現媽媽的身影。她有三個弟弟妹妹,為什麼總是身為長女的她,獨自帶著年邁的外公外婆去看醫生?明明有爸爸這個隊友,她卻攬下過多責任,直到身心俱疲,才轉而對我們抱怨,細數她為家庭犧牲了多少。小時候,我常開玩笑說她是擅長情緒勒索的悲劇女主角。其實,媽媽只是選擇了書中作者所說的「殉道者生存模式」,將奉獻視為自已存在的價值。或許,她小時候看著身邊的女性長輩都是這樣持家,認定「乖女孩」和「好妻子」就該如此,長大後自然把犧牲奉為圭臬。

我曾以為,這種人格特質只出現在重視團體的亞洲文化中長大的孩子身上。畢竟,歐美青少年成長文學多見對情感需求的剖析。然而,原來無意識地不在乎自己的感受是全球性社會發展下的產物。不同於市面上探討依賴型、討好型人格或完美主義的書籍,這本書更進一步挖掘了「情緒外包」習慣的根源。(沒錯,依賴、討好與完美主義並非天生,而是孩子們在探索這個複雜情感世界時,被照顧者與社會文化灌輸的習慣。)除了教養方式的缺陷,父權文化推崇的「聖母」特質也一代傳一代地要求女孩無私奉獻;而男孩若流淚,卻被視為脆弱,遭到社會鄙夷。更不用說,能力與財富至上的功利主義進一步壓抑了人類探索內心情感的需求。許多人轉而從外界讚美、忙碌、工作、責任甚至婚姻中尋求自我價值、安全感與歸屬感,卻忘了傾聽真正的自己。

若不知這些習慣的成因,即便內心明白不能再繼續內耗,也很難想像一個不依賴、不討好、不追求完美的自己。解鈴還需繫鈴人,作者不僅點出問題,還引用迷走神經心理學理論來支撐論點,大幅提升了書籍的專業性。更重要的是,他提出了改變「情緒外包」習慣的具體方法:在行動前記錄自己的反應,拿掉情緒用詞,抽絲剝繭地找出真實想法,分析每個行動帶來的情感與結果,並設定自己能接受的界限。透過反覆練習,我們才能重新找回內心的需求,活出屬於自己的真實人生。

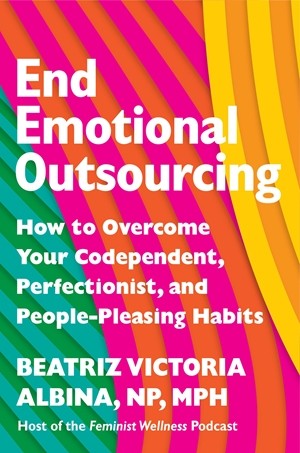

這是一本女性主義指南,旨在幫助讀者逆轉依賴型、完美主義和討好型的習慣,重拾自我價值。

你是否常常在心裡說「不」,卻脫口而出「是」?你是否發現自己身陷不平衡的關係,心中充滿怨恨,卻不知如何開口表達?你是否感到焦慮,被完美主義和冒名頂替症候群(imposter syndrome)所困擾,甚至覺得正與真實的自已漸行漸遠?

你並不孤單。數以千計的人,尤其是那些活在社會框架的女性,都在與「情緒外包」(emotional outsourcing)拉扯。

「情緒外包」是作者創造的詞彙,用來描述那些讓我們深陷泥淖的依賴型、討好型和完美主義的習慣。 在《乖孩子正在崩潰:改變情緒外包習慣》書中作者深入討論這些外包傾向的根源——既有個人層面,也有社會文化系統性的影響,並通過科學性的思維訓練和身體實踐計畫,引導讀者逐步改變,幫助讀者學會:

• 調節自己的神經系統

• 重新框定慣性思維和行為

• 找回自己的時間與精力

• 改善與父母、朋友和伴侶的關係

• 發掘內在的自我價值與可愛之處

相關連結